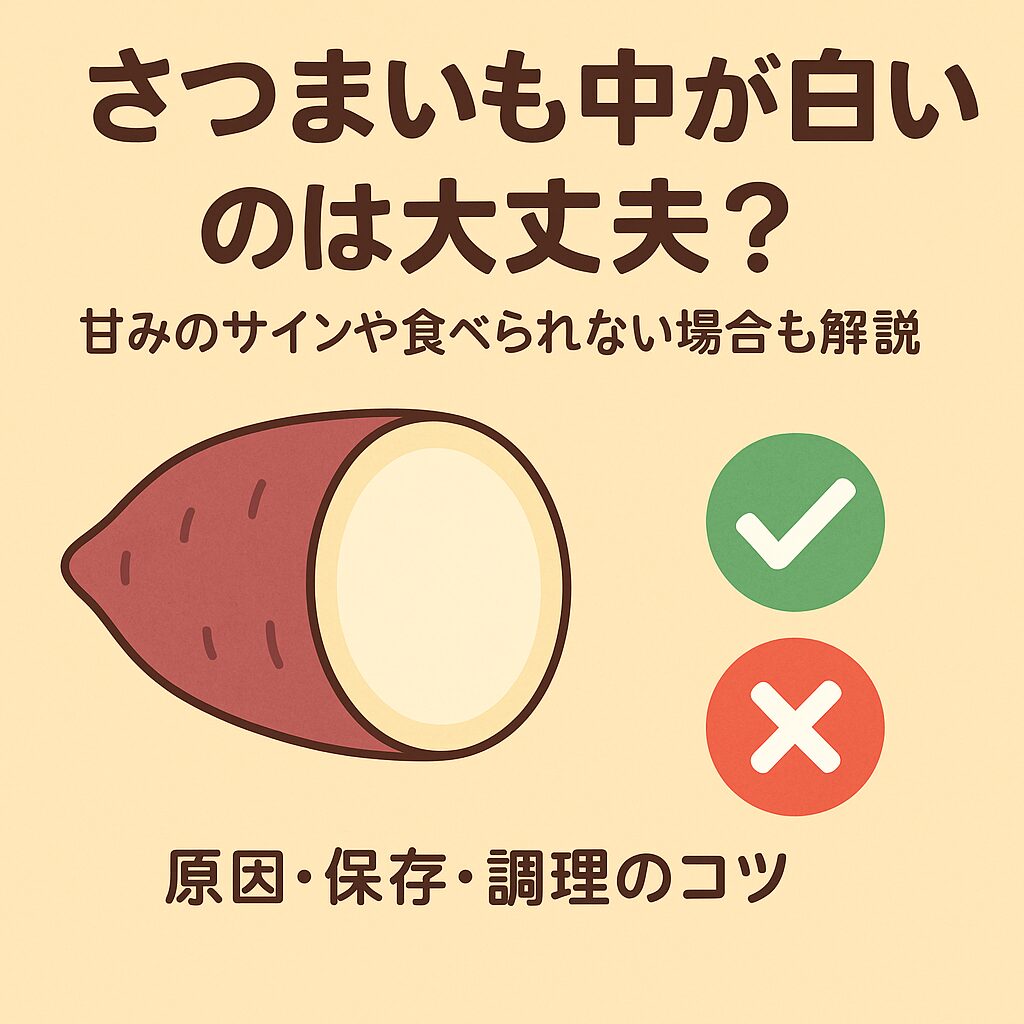

さつまいもを切ったとき、中が白くて驚いたことはありませんか?

「腐っているのでは?」「食べても大丈夫?」と心配になる方も多いでしょう。

結論から言うと、さつまいもが白いのは多くの場合で自然な現象で、食べても問題ありません。

白い液体や筋は「ヤラピン」や「でんぷん」が原因で、健康にも良い成分が含まれています。

ただし、白さに加えてカビや異臭がある場合は食べない方が安心です。

この記事では、

- 白い中身の正体と原因

- 食べられる場合と食べられない場合の見分け方

- 白いさつまいもの味や特徴

- 保存や調理で美味しく食べるコツ

をわかりやすく解説します。

さつまいも中が白いのは大丈夫?

さつまいもの中が白いと「腐っているのでは?」と不安になる方も多いでしょう。

結論から言うと、多くの場合は食べても問題ありません。

白いのはヤラピンやでんぷんなどの成分によるもので、自然な現象です。

ただし、白い部分に加えて異臭やカビがあるときは注意が必要です。

さつまいもが白く見える原因

白い液体(ヤラピン)の正体

切ったときににじみ出る白い液体は「ヤラピン」という成分です。

腸を整える働きがあり、昔から健康成分として知られています。

白い筋や斑点の理由

中に白い筋や斑点があるのは、でんぷんのかたまりや成分の偏りです。

小さな範囲であれば、食べても問題ありません。

品種によって中身が白い場合

さつまいもには中身が白い品種もあります。

黄色やオレンジの品種に比べて甘みは控えめですが、あっさりとした味が特徴です。

白くてスカスカ・ふわふわになる理由

保存状態が悪いと、水分やでんぷんが抜けてスカスカになります。

加熱するとふわふわになり、甘みも少なく感じることがあります。

食べられる場合と食べられない場合の見分け方

食べられるサイン(甘みや栄養成分によるもの)

白い液体や筋が少量あるだけなら、基本的に食べられます。

ヤラピンやでんぷんが原因なので、健康上の心配はありません。

食べない方がいいサイン(カビや劣化の可能性)

白い中身に加えて、酸っぱい臭い・ぬめり・カビがあるときは危険です。

その場合は無理に食べず、廃棄するのが安心です。

黒い変色との違い

黒い変色は糖分の焦げやカビなど、食べられないケースが多いです。

白い場合は基本的に安心ですが、黒とは見分け方が異なります。

白いさつまいもの味や特徴

甘くない・まずいと感じる場合の理由

白っぽいさつまいもは、黄色やオレンジの品種より糖度が低い傾向にあります。

そのため、加熱しても甘さが物足りなく感じることがあります。

甘みが強い品種との違い

「紅はるか」「安納芋」などは中が黄色く、強い甘みが特徴です。

一方、白い品種はすっきりした味わいで、料理に使いやすいのが魅力です。

調理で美味しく食べる工夫

甘みが少ない白いさつまいもは、天ぷらや煮物に向いています。

砂糖やみりんを加えると、バランスよく美味しく仕上がります。

🌟 甘さ重視の焼き芋で白さの不安をクリアに

白いさつまいもが甘み少ないと感じるなら、焼き芋をストックしておくのも安心です。

以下は楽天で人気のおすすめ焼き芋です:

白くならないための保存と調理のコツ

適切な保存温度と保存期間

さつまいもは10〜15℃の常温保存が最適です。

冷蔵庫に入れると低温障害で劣化しやすくなります。

蒸す・焼くときに白さを抑える工夫

切ったあと水にさらすと、変色や白さが出にくくなります。

加熱時の見た目がきれいになり、食欲も増します。

保存中にスカスカを防ぐ方法

新聞紙に包んで暗所に保存すると、水分の抜けを防げます。

長期保存は避け、できるだけ早めに食べきるのがおすすめです。

中が黒い場合の原因や安全性については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

さつまいもの中が白いと「大丈夫?」と不安になりますが、多くの場合は自然な現象で安心して食べられます。

白い液体は「ヤラピン」、白い筋や斑点は「でんぷん」などの成分によるもので、健康にも役立つ成分を含んでいます。

一方で、酸っぱい臭い・ぬめり・カビがある場合は腐敗のサインです。

そのときは無理をせず、食べないのが安全です。

保存は常温(10〜15℃)で新聞紙に包むのが基本。

調理前に水にさらすなど、ひと工夫で見た目も味も良くなります。

👉 白いさつまいもは「品種や成分による自然な変化」であることが多いため、安心して料理に活用しましょう。