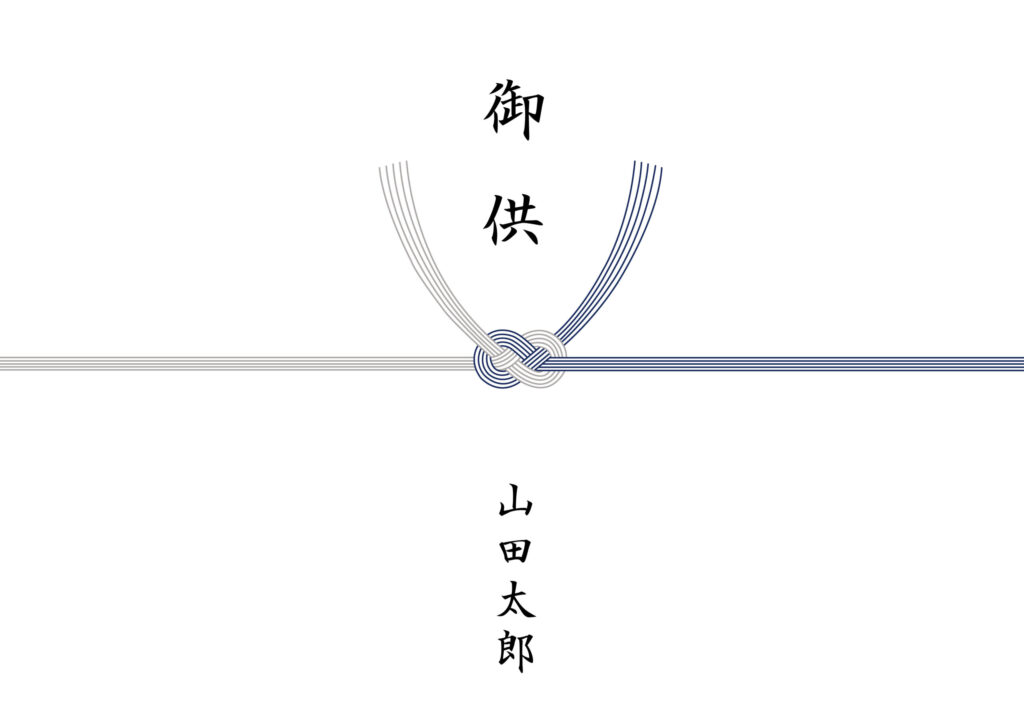

お彼岸にお供え物を贈るとき、表書きで最もよく使われるのは「御供」や「御仏前」です。

仏事の贈り物には“のし飾り”は不要で、代わりに「掛け紙」と呼ばれるのし紙を使います。

この記事では、

- お彼岸にふさわしいのし表書きとは何か

- 掛け紙や水引の選び方

- 手土産や法要に合わせた使い分けのマナー

をわかりやすく解説します。

お彼岸ののし表書きは何と書けばいいの?

お彼岸にお供えを持参するとき、悩みやすいのが「のし表書き」です。

仏事なので、結婚祝いやお歳暮とは違い、熨斗(のし飾り)は不要です。

のし飾り

使うのは「掛け紙」や「のし紙」と呼ばれる包装紙で、表書きには次のような言葉を使います。

一般的な表書きは「御供(おそなえ)」または「御仏前(ごぶつぜん)」です。

どちらも仏事に使われますが、使い分けには少し注意が必要です。

家庭の仏壇やご先祖様へのお供えには「御供」が基本。

法要や納骨など、現金を包む場合は「御仏前」が適切とされます。

また、宗派によっても使い分けがあり、浄土真宗では「御仏前」ではなく「御香資」と書くこともあります。

迷ったときは、「御供」ならどの場面でも比較的失礼にならず、無難です。

お供えや手土産に使うのし紙の選び方とマナー

お彼岸では、果物やお菓子などの品物をお供えとして持参することが一般的です。

その際に使うのが、「のし紙(掛け紙)」です。

ただし、仏事なので「のし(熨斗飾り)」が印刷されたものは避けましょう。

のし紙には水引だけが印刷されたものを選びます。

表書きには「御供」や「御仏前」と書き、下段に自分の名前を記します。

また、包装の仕方にも気を配ると丁寧です。

個人宅へのお供えや手土産は「内のし(包装紙の内側)」

法要などの正式な場では「外のし(包装紙の外側)」が一般的です。

地域差もありますが、迷ったら「内のし」が無難とされています。

内のしとは?

品物にのし紙を直接かけてから、その上に包装紙を包む方法です。

外から見えるのは包装紙のみで、のし紙は見えません。

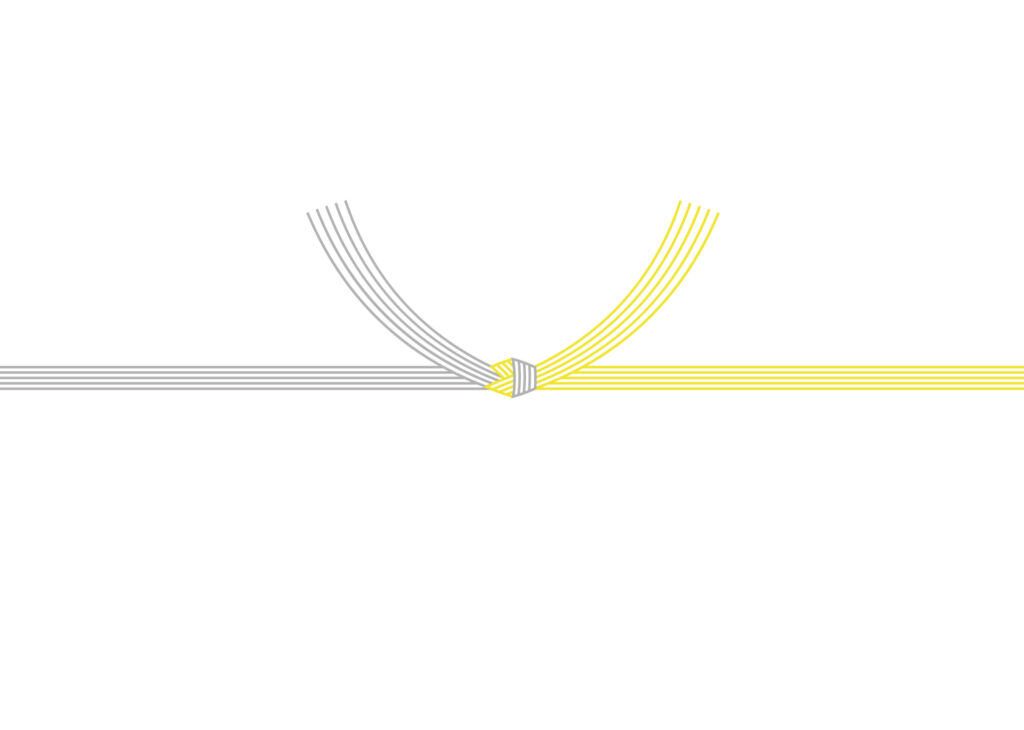

掛け紙の種類や水引の色はどう使い分ける?

掛け紙のデザインには、「水引の形」や「色」にも意味があります。

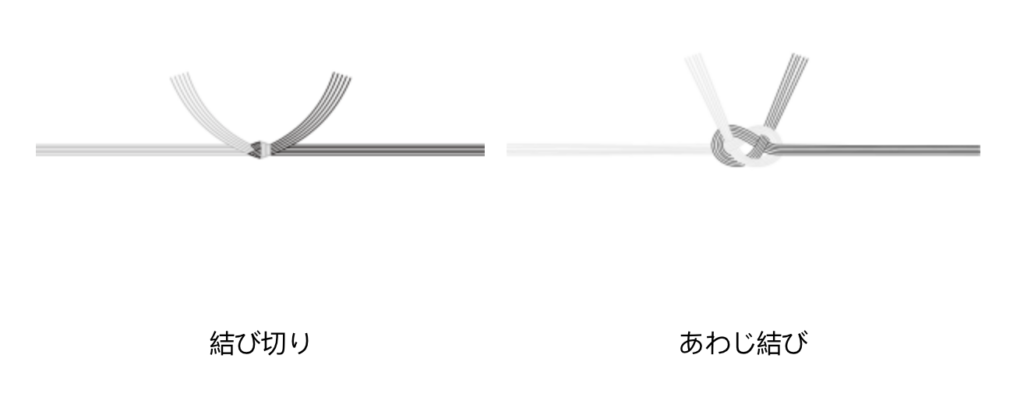

お彼岸のような仏事では、「結び切り」や「あわじ結び」の水引が使われます。

色は、「黒白」または「黄白」が主流です。

- 黒白の水引:主に関東地方

- 黄白の水引:主に関西地方

水引の色は地域や宗派で異なるため、地元の慣習に合わせるのが安心です。

なお、「紅白の蝶結び」は慶事用なので、仏事では絶対に避けましょう。

のし紙を買うときは、水引の形・色・表書きの文言が仏事用か必ず確認しておくと安心です。

お彼岸ののし表書きと掛け紙の基本マナーまとめ

お彼岸のお供えには、のし紙(掛け紙)と表書きのマナーをきちんと守ることが大切です。

ポイントをおさらいすると以下の通りです。

- 表書きは「御供」または「御仏前」が基本

- 仏事なので「熨斗(のし飾り)」付きはNG

- 掛け紙の水引は黒白または黄白の「結び切り」

- 包装は「内のし」か「外のし」、場面で使い分け

のし紙や表書きのルールは、普段あまり意識しないだけに不安になる方も多いです。

でも、今回ご紹介したポイントを押さえておけば、丁寧で失礼のない贈り物ができます。

大切なのは、「故人や遺族に敬意と気持ちを込めてお供えする」こと。

形式にとらわれすぎず、心を込めた贈り方を心がけましょう。