結論から言うと、「三回忌の衣替え」とは、僧侶に御更衣料を渡す仏事の習慣です。

本来は僧衣を新しくするために布を贈ったものですが、現在は現金を包むのが一般的になっています。

ただし地域差が大きく、金額の目安や必要性も寺院によって異なります。

この記事では、この衣替えの意味や由来、金額の目安、お布施との違い、包み方やマナー、地域差について詳しく解説します。

3回忌衣替えとは?

3回忌衣替えとは、三回忌の法要で僧侶に渡す「御更衣料」のことです。

本来は僧侶が身につける白衣や布を新しくするために施主が贈る習慣でした。

現在では布ではなく現金を包むのが一般的になっています。

呼び方は「御更衣料」「衣替え料」「御衣替」と地域やお寺によって異なります。

衣替えにはどんな意味があるの?

僧侶の衣を新調する意味

最も大きな意味は、法要を務めてくださる僧侶の衣を新調していただくことです。

かつては白布や白衣を直接贈っていましたが、時代とともに現金を渡す形に変わりました。

清らかな衣で法要に臨んでいただくことを願う気持ちが込められています。

故人や供養の心を新たにする意味

もう一つの意味は、供養の心を改めるという象徴的な意味です。

三回忌という節目にあたり、故人への思いを新たにし、丁寧に供養を行う気持ちを示します。

僧侶への感謝とともに、遺族の姿勢を正す役割もあります。

なぜ三回忌で衣替え料を包むの?

三回忌が大きな区切りとされる理由

仏教では、三回忌は故人が仏弟子として安定した境地に入るとされる節目です。

一周忌に次いで重要な法要であり、遺族にとっても大きな区切りと考えられています。

このため「三回忌から御更衣料を包む」という慣習が一部地域で残っています。

金額の目安

衣替え料の金額は地域や寺院によって異なります。

一般的には3,000円〜1万円程度が目安です。

ただし明確な決まりはなく、お寺によっては「お気持ちで十分」とされる場合もあります。

お布施との違いは?

お布施とは

お布施は仏様や僧侶に感謝を込めて捧げるものです。

仏教の「六波羅蜜」の一つ「布施」に由来し、法要そのものへのお礼の意味を持ちます。

御更衣料とは

御更衣料は、僧侶の衣を新調するという特定の目的を持った費用です。

そのため性格が異なり、基本的にはお布施とは別に包むのが望ましいとされます。

地域や寺院での扱い

ただし地域やお寺によっては、お布施と一緒にまとめて渡す場合もあります。

迷うときは、事前に菩提寺に確認しておくのが安心です。

衣替え料の包み方とマナー

のし袋の選び方

仏事用ののし袋を使います。

水引は黒白または双銀が適しています。

水引の選び方

- 色の違い

- 関東:黒白(結び切り)

- 関西:双銀(結び切り)

- 黄白:関西や一部地域で使用されることも

(淡路結びは「結び切り」の一種です)

- 本数の目安

- 5本または7本でOK

- 豪華に見せたい場合は7本を選ぶ人も

- 一般的には5本で十分

- まとめ

- 水引は「色」を優先(地域の習慣に合わせる)

- 本数は特に気にしなくてもマナー違反にはならない

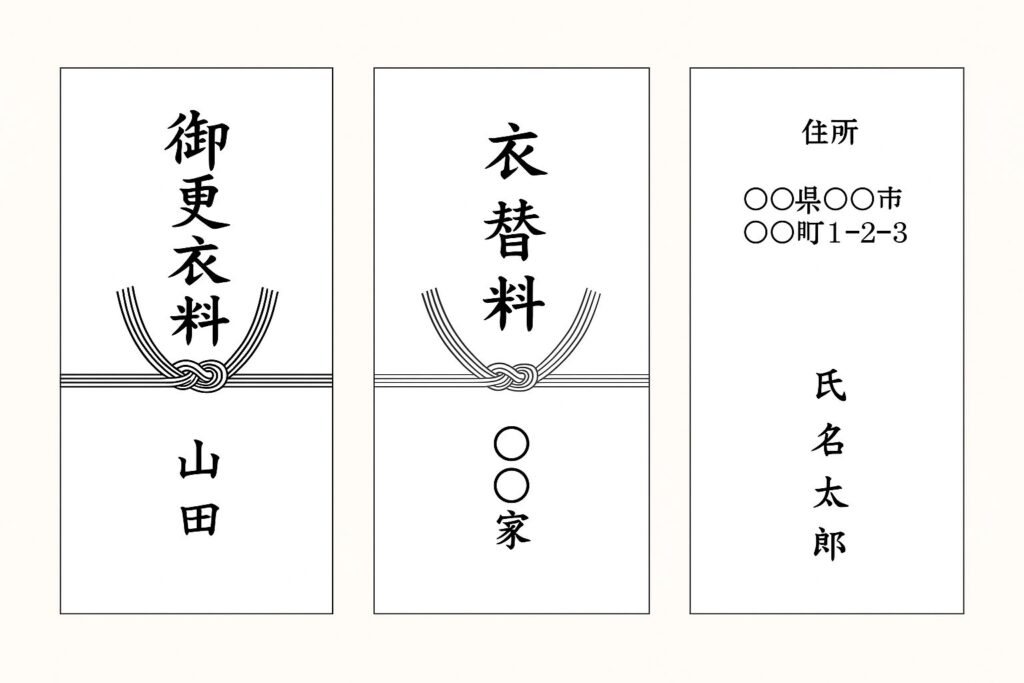

表書きの例

表書きには「御更衣料」「衣替料」「御衣替」と書きます。

裏面には住所と氏名を記入しましょう。

📷 のし袋の記入例(図解)

「衣替え料ののし袋記入例。表書きは『御更衣料』『衣替料』『御衣替』など、地域や寺院によって異なります。裏面には住所と氏名を記入しましょう。」

👉筆で書くのが苦手な場合でも、代書してくれるサービスがあります

渡すタイミング

渡すのは法要が始まる前、僧侶に挨拶する際が望ましいです。

「本日はどうぞよろしくお願いいたします」と一言添えると丁寧です。

地域による違いはあるの?

九州や西日本での慣習

九州や西日本では今も御更衣料を包む習慣が残っています。

三回忌だけでなく、お盆や彼岸などでも渡す地域もあります。

関東や都市部での状況

一方で関東や都市部ではほとんど行われなくなっています。

中には「受け取りません」と明言するお寺もあります。

事前確認の重要性

このように地域差が大きいため、迷ったら菩提寺に確認するのが一番確実です。

まとめ

- 「3回忌衣替え」とは僧侶に渡す御更衣料のこと

- 本来は僧衣を新調する意味を持ち、現在は現金を包む形に変化

- 金額は3,000円〜1万円程度が目安

- お布施とは目的が異なり、基本的には別々に包む

- 地域差があるため、菩提寺に確認するのが安心

FAQ(よくある質問)

Q1:衣替え料は必ず必要ですか?

必須ではありません。地域や宗派によって習慣がない場合もあります。

Q2:衣替え料とお布施は別に渡すのですか?

基本は別ですが、地域によってはまとめる場合もあります。

Q3:金額の相場はどのくらいですか?

3,000円〜1万円程度です。親族中心なら5,000円程度が多いです。

Q4:渡すタイミングはいつですか?

法要が始まる前、僧侶に挨拶する際に渡すのが丁寧です。